Несмотря на благостные отчёты и оптимистичные заявления о росте доходов, граждане России ощущают реальную нехватку средств. Исчезновение покупательной способности становится наиболее наглядным индикатором состояния экономики.

Снижение доходов: печальная реальность

Начало года обнадёжило прогнозами роста зарплат в диапазоне 9-12%. Однако осень показала, что даже номинальное увеличение оплат труда не превысило 8%, а реальные доходы, наоборот, оказались в минусе по сравнению с предыдущим годом.

Некоторые сектора экономики, обычно демонстрировавшие устойчивость, также пострадали. В сфере торговли реальные доходы снизились на 0,8%, в финансах — на 0,4%, а в строительстве и промышленности — на 0,5% и 0,6% соответственно. Даже в IT, где ранее наблюдался рост, ситуация застопорилась. Обновлённые прогнозы указывают на незначительный рост реальных доходов, не превышающий 6% на уровне страны и 3% в регионах.

Инфляция: виртуальная и реальная

Официальный уровень инфляции заявлен на уровне 8%, однако многие россияне воспринимают эту цифру как насмешку. Реальные цены на товары растут столь стремительно, что аналитики подозревают скрытый рост в диапазоне 15-20%.

Если в начале года около 13% бюджета уходило на покупки, то летом этот показатель упал до 6%, а осенью — и вовсе стал ниже. Более половины россиян (56%) начали экономить на случай непредвиденных расходов — антирекорд последних трёх лет.

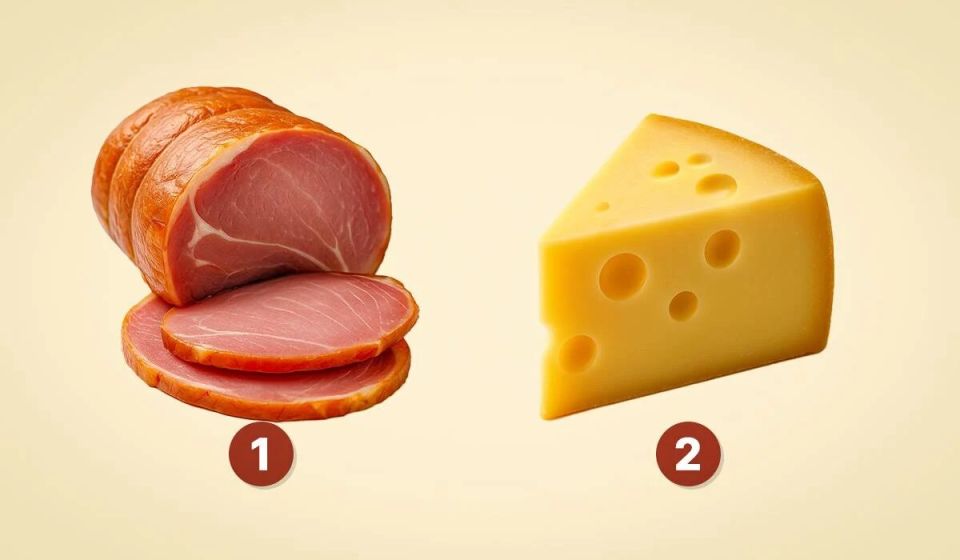

Скрытые экономические проблемы затрагивают все сферы. Например, спрос на непродовольственные товары вырос всего на 2%, хотя в прошлом году этот показатель был на уровне 12%. В секторе продуктов питания рост также снизился с 6-8% до 2%. Люди стремятся экономить: все чаще они обращаются к дискаунтерам и ждут акций.

Статистика или реальность?

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что высокие показатели сберегательной активности населения являются положительным моментом, благоприятствующим сдерживанию инфляции. Однако критики, такие как экономист Михаил Делягин, указывают на то, что эти положительные фразы скрывают реальную бедность населения. Он утверждает, что по факту бедными являются две трети граждан, хотя официальные данные называют лишь тех, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, который часто не соответствует действительности.

Ситуация остаётся сложной: граждане, испытывая финансовые трудности, всё меньше тратят и адаптируются к условиям экономии. Статистика, на которую ссылаются власти, часто оказывается далека от реальной жизни.